| 1 羽山神社 |

祭神 淤縢山津見神(おどやまつみのかみ)

大山津見神(オオヤマツミ)

羽山津見神(はやまつみのかみ)

正鹿山津見神(まさかやまつみのかみ)

志藝山津見神(しぎやまつみのかみ)

例祭 9月18日

由緒 不明

境内には、文化9(1812)年に氏子より寄進された鳥居や猿田彦大神碑があります。 |

|

|

|

|

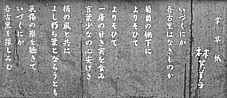

| 2 林芙美子生誕地記念文学碑 |

林芙美子の生誕地は、代表作「放浪記」の記載から下関市とされていましたが、生前親交のあった門司の医師井上貞邦さんの研究によって、門司市小森江のブリキ屋板東忠嗣宅の二階で生まれたと発表されました。記念碑は、昭和49年に、生誕地から400m程離れた公園に建てられています。

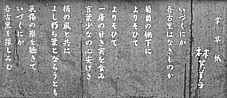

碑には「 いづくにか 吾古里はなきものか 葡萄の棚下に よりそひて よりそひて 一房の甘き実を食み 言葉少なの心安けさ 梢の風と共に よし朽ち葉とならうとも 哀傷の楽を聴きて いづくにか 吾古里を探しみむ」と刻まれています。 |

|

|

| 3 小森江水源地 |

旧門司市は、明治42年福智貯水池(小倉南区)等水道設備の建設に着手し、明治44年に一部給水、翌45年には全面給水を開始しました。しかし、急速な人口増等に対し新たな水源地の確保を迫られましたが、財源問題等もあり次善の策として小森江浄水場東側の渓谷にあった無頭上・中・下池の農業用ため池の内、上池と中池を貯水池とするため、紆余曲折はありましたが、大正9年7月12日に築造工事の認可を受け、大正12年3月31日に竣工しました。なお、下池は埋められました。現在は、その役割も終え平成13年に小森江子供のもり公園として整備され市民の憩いの場となっております。

また、貯水池時代に使用されていた赤煉瓦造の取水塔をまじかに見ることが出来ます。 |

|

|

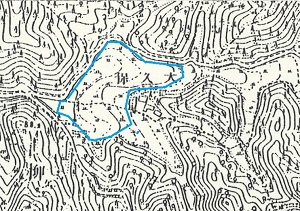

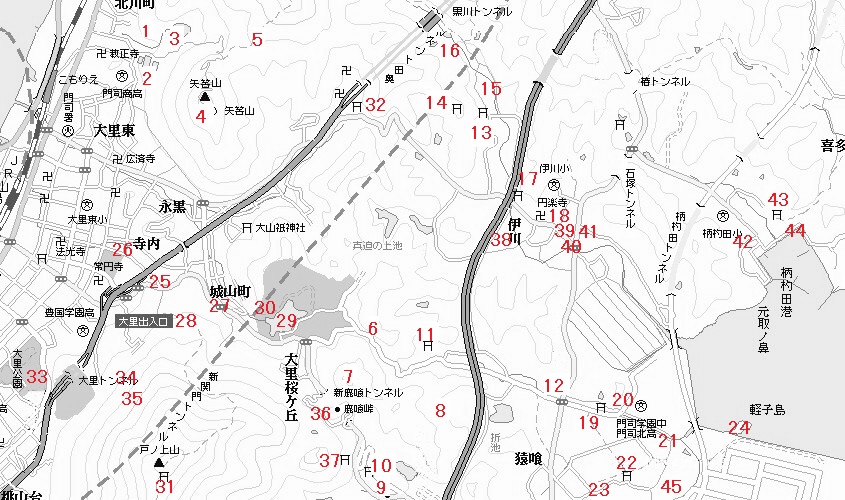

| 4 矢筈山堡塁[2023.2.18更新] |

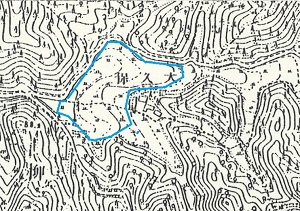

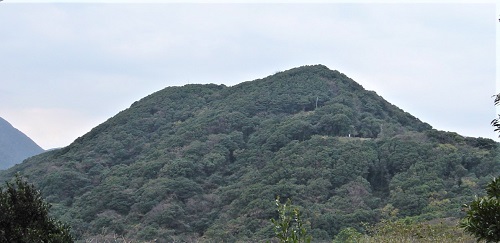

標高266mの矢筈山頂に、関門海峡を防御するための砲台と要塞である保塁跡がほぼ完全な姿で残っています。

この堡塁は、明治20年2月に着手され明治29年(一説には明治31年とも言われている)に完成し、15cm榴弾砲が6門、9cm臼砲が4門設置されていました。なお、戦争に一度も使われたことは無く、明治時代の末に廃止となっております。

現在は、青少年のキャンプ場として活用されています。

[堡塁設置の背景等]

日本は、明治20年アジア最強の海軍である北洋艦隊を持つ清国からの攻撃に備えて、全国各地の沿岸の守りを必要としていました。その中でも、関門海峡を通って広島や大阪を攻撃されることを防ぐため、門司と下関は最重点箇所として門司の和布刈、古城山、矢筈山、笹尾山や小倉北区の手向山等に砲台等の建設を始めました。

明治27(1894)年7月、日本と清国との間で、李氏朝鮮をめぐって日清戦争が勃発しましたが、翌年の4月には終戦となりこれらの砲台が使用されることはありませんでした。

明治37(1904)年2月、日本とロシア帝国との間で、朝鮮半島と中国満州をめぐって日露戦争が勃発、この戦争の中で乃木将軍は苦戦の末、中国旅順郊外の203高地を手中に入れましたが大型の大砲と弾薬が不足していました。そのため、笹尾砲台から28㎝榴弾砲を2門を送ったといわれています。また、太平洋上では世界最強といわれていたロシアのバルチック艦隊が日本に向かっており、関門海峡の各砲台は臨戦体制をとっていましたが、対馬沖で日本の連合艦隊と海戦となりロシア艦隊は降伏したため、使用されることはありませんでした。なお、戦争は、明治38(1905)年9月に終戦となりました。

[その他]

この山の中腹に、小倉藩時代に殿様が猪狩を行った際の休憩所が設けられていたと云われています。

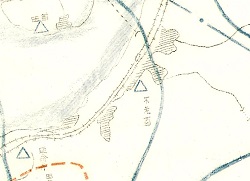

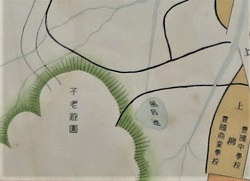

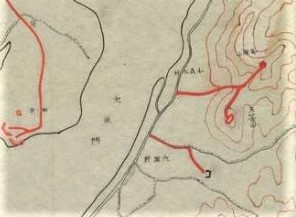

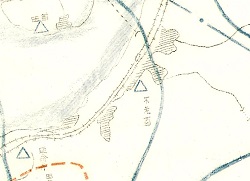

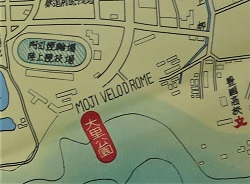

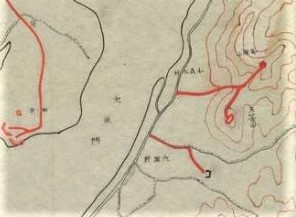

下図は、国立国会図書館蔵の現代本邦築城史下関要塞築城史に収められている下関海峡防御計画図ですが、小森江から矢筈山堡塁と風師山中腹の弾薬庫への軍用道路が赤線で描かれています。

|

|

|

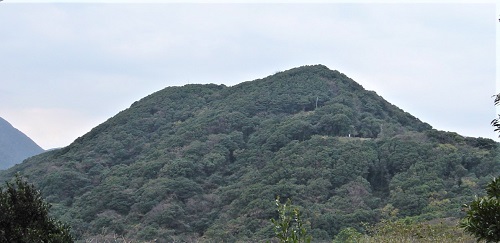

| 全景 |

登山路の途中にある境界石 |

|

|

| 保塁の入口 |

煉瓦造りの門柱 |

|

|

| 山頂広場への別れ道 |

山頂広場 |

|

|

| 以前の地下弾薬庫へ通じる入口は、トタン板で塞がれていました。 |

保塁より海峡を望む |

|

|

| 上記入口は、現在開放されていて管理者へ依頼すれば中の見学ができます。 |

左の、地下弾薬庫内部です。開放に併せて、照明が設置されており構造が良く分かります。 |

|

|

|

|

倉庫群

南側に4其、北側に2其

の計6其 |

倉庫内部は通路で繋がっています |

倉庫内部 |

倉庫内部から入口を望む |

|

|

|

|

| 倉庫群への通路 |

砲台座跡1 |

砲台座跡2 |

砲台座跡3 |

|

|

|

|

| 地下倉庫への階段 |

地下倉庫の入口構造 |

地下倉庫の内部 |

地下倉庫入口脇の換気構造 |

|

|

|

|

| 中央トンネル西入口 |

左の入口上のプレート

「三月竣」の字のみ残っています |

中央トンネル東入口 |

トンネル上の倉庫通気孔 |

|

|

|

|

| トンネル内の倉庫 |

倉庫の内部 |

倉庫の入口部構造 |

入口左右ある換気窓 |

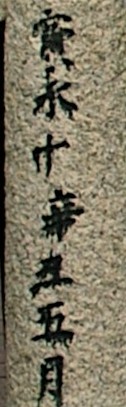

| 5 下関要塞地帯標・陸軍境界石及び弾薬庫敷地[2023.2.19追加] |

矢筈山から風師山への企救自然歩道沿いに、下関要塞地帯標や陸軍の境界石が数十m間隔で設置されています。

下関要塞第一地帯標

要塞地帯法(明治32年7月15日公布法律第105号)に基づき設置されたもので、重要度順に「第一地帯」「第二地帯」「第三地帯」に区分し、写真撮影や立ち入りなどが厳しく制限されていました。

正面に「下関要塞第一地帯標」、右側に「明治三十二年九月一日」、左側に「第七号」、裏に「陸軍省」と刻まれています。

弾薬庫敷地

風師山への企救自然歩道沿いにある弾薬庫敷地で、位置は現代本邦築城史下関要塞築城史に収められている下関海峡防御計画図に描かれています。手前には、樹根に覆われた境界杭があり、敷地は尾根をカットして平面敷地を確保しています。カットの根の部分は崩壊を防ぐ為、周囲の大石を三段程積上げ擁壁を築いています。なお、ここに弾薬庫を実際に建設したかは、礎石等の調査を行っていないため不明です。

下の写真は、同敷地付近から見た矢筈山堡塁。

|

|

|

|

|

|

左側が弾薬庫敷地 |

尾根をカットした跡の石垣 |

敷地側から見た尾根のカット部分 |

| 6 七つ石・峠・碑[2023.1.27更新] |

大里から猿喰へ抜ける峠を「七つ石峠」といい、この峠には「七将亡霊伝説」があります。それは、昔ここで戦さがあった時七人の武士が討死、それから夜ごとこの峠に馬上姿をした武士の幽霊が現れるようになったため、村人たちはすっかり怯えてしまいました。この話を、たまたま玉泉寺に来ていた大寧寺[長門の守護大名大内教弘が応永17(1410)年に創建]の高僧が聞き、霊を慰めようと七つの石を建てて墓とし、お経を唱えたところ幽霊は現れなくなったと云われています。

峠には、南北朝時代の山城「猿喰城」を見守るかのように道路を挟んで向かい側の斜面に現在も、「七つ石」が大切に祀られています。石は、全て自然石で銘文は、刻まれていません。2006年に訪れた時には、この石が全て倒されていましたが、現在は元通りになっています。

なお、七人の武将は、猿喰城の攻防で討死した南朝方の門司親頼らと云われています。

また、「七つ石」の側には、正平18(1363)年12月13日に落城した門司若狭守親房の家臣傳助と刻まれた最近の碑等もあります。 |

元元々の「七つ石」 |

2006年撮影 |

2019年撮影 |

七ツ石の一つ |

七つ石峠 |

七つ石と碑の入口 |

|

|

| 7 猿喰城 |

北朝方の柳城城主門司親通は、正平18(1363)年12月13日南朝方に組した猿喰城城主門司親頼を攻め落としました。この戦で、門司親頼以下一族73人は討死したと門司氏系図に書かれています。

「猿喰城」のページ |

|

|

| 七つ石峠側にある登り口 |

全景 |

| 8 柳田弥九郎墓 |

猿喰城の東側の森の中に、11基の五輪塔が並んで祀られています。これらの五輪塔は、地名にちなんで柳田弥九郎の墓と云われています。柳田弥九郎は、畑城(陣山城)の武将で、落城の後この地に隠遁したと地元では云われています。

|

|

|

|

|

|

|

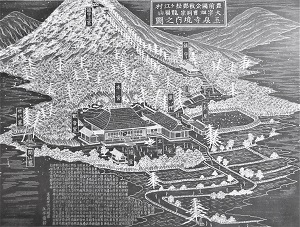

| 9 龍福山 玉泉寺[2023.1.27更新] |

曹洞宗

本尊 釈迦牟尼仏

由緒 能山禅師聚芸が、文明年間(1469~1487年)に創建したと云われています。その後、大友氏の兵によって焼かれましたが、永正2年(1505年)丸山城主大積隆鎮の擁護を受けた恕心和尚が再興しました。昔は、寺内に五院(東光寺、玉堆軒、東蔵軒、正法院、枕流庵)があるなど隆盛を極めており、近くのバス停山門は、昔の山門があった所と云われています。また、小倉に赴任していた森鷗外もここを訪れています。

また、この寺は現在茨城県猿島郡五霞町にある東昌寺の末寺となっています。この東昌寺は、永享元(1429)年下野国野渡りの里(栃木県野木町野渡)に関東管領の家臣である梁田河内守平満助の子である梁田持助が創建し、即庵宗覚を開山としています。なお、能山禅師聚芸は、即庵宗覚の高弟であったと云われています。

旧五院のうち、東光寺のみが戦前まで存続していました。

なお、玉泉寺の末寺として門司区の観音寺・薬僊寺・観音堂・護?寺・桃源寺や小倉北区の安国寺・安全寺があります。

境内には、多くの五輪塔や一石五輪塔が大切に祀られています。

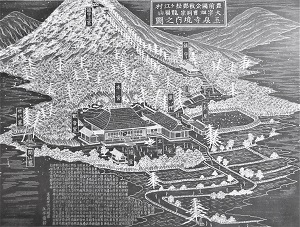

昭和30年代の本堂

銅版画に描かれた玉泉寺と周辺図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丸山城主の墓

大積隆鎮(おおつみたかしげ)は、永正年間(1504~1521年)大積郷を治め丸山城主となり、そして玉泉寺の恕心和尚を擁護し、山林田畑を寄付しています。その後、大友氏との戦いに敗れ逃れる途中、畑村番屋峠で殺されました。墓は、無銘ですがこの玉泉寺にあります。

法号は、大積院殿雪厳宗白大禅定門と記されています。

また、墓は牛馬の守護神として、昔は墓についたコケを持ち帰って牛馬に食べさせていました。

※恕心和尚は、玉泉寺再興の僧で、また永正12(1518)年片野郷三本松に安国寺を中興したと云われます。 |

|

|

友石暢堂(てきどう)先生の碑

幕末から明治にかけて、畑地区に私塾「晩翠校」を開校し多くの人材を育成しました。その功績を称え、村民によって碑が建てられています。

阿南哲朗の碑

童話作家であり到津遊園園長であった阿南哲朗が、昭和7年に作った小笠原音頭の一節を刻んだ碑で昭和46年11月に小倉北区の足立山麓に建てられていました。その後、氏の墓があるこの寺の境内に移されました。なお、この碑には企救の高浜が眺められるよう窓があけられていますが、現在地で眺められません。

「企救の高浜 根上がり松よ 馬もおかごもゆるりとな 海辺眺めて ゆるりとな」 |

|

|

| 10 豊前坊(下宮) |

祭神 不詳

例祭 不詳

由緒 明暦3(1657)年、江戸の大半を焼失した明暦の大火で江戸屋敷の延焼を逃れた小笠原藩は、英彦山権現を分霊し祀ったのが始まりと云われています。このお宮は、火焼[(ほやけ)とは、あざのこと]の治療にご利益があり、治った時にはホコが納められたと云われています。また、牛馬の神様として、11月の初丑の日にはお祭りがあり近在の人々が牛を連れて参拝していたと言われます。

境内には、文化五辰(1808)年八月に建立された鳥居があります。 |

|

|

| 11 貴船神社 |

祭神 高淤加美神(たかおかみのかみ)

闇淤加美神(くらおかみのかみ)

彌都波能売神(みつはのめのかみ)

例祭 土用中撰吉日

由緒 不詳

境内に、文化年間に建立された鳥居、文化7(1810)年に造られた石祠や一石五輪塔があります。 |

|

|

|

|

| 12 宝篋印塔 |

猿喰公民館の敷地内に、相輪の内、頂上の宝珠とその下の請花(うけばな)そして隅飾りのある笠のみになった宝篋印塔が大切に祀られています。

宝篋印塔は、五輪塔と同様密教系の供養塔・墓碑塔で、鎌倉時代以降に宗派に関係なく造立されるようになりました。 |

|

|

| 13 集石墓と一石五輪塔等[2023.2.4更新] |

白山神社の山裾に、中世を彷彿とさせるお墓の原風景が残っていました。それは、拳大からその倍程度の角礫を集めてつくった集石墓で、今でも大切に祀られています。また、その奥には五輪塔の空輪・火輪や一石五輪塔が集められています。

さらに、造立年は不明ですが、三面に梵字が刻まれた自然石の板碑も祀られています。一面には、大日如来を意味するアーンクが刻まれています。これで、市内の梵字が刻まれた板碑は4例目です。

地蔵尊が彫られた一石五輪塔 五輪塔の火輪に梵字 |

|

|

| 全景1 |

全景2 |

|

|

| 集石墓 |

五輪塔 |

|

|

| 梵字が刻まれた石碑 |

刻まれた梵字 |

二市一郡新四国霊場 第三十八番 前札

平山 釈迦堂

本尊 釈迦牟尼如来

集積墓の右側に、釈迦堂があります。

|

|

|

貴船神社

祭神 高淤加美神 闇淤加美神 弥都波能売神

例祭 不明

由緒 文久四年再建と神社明細帳にあり。

釈迦堂手前のコンクリート建物です。

社殿手前の大木の下に、自然石が祀られています。 |

|

|

| 14 白山神社 |

祭神 伊邪那岐神(いざなぎのかみ)

伊邪那美神(いざなみのかみ)

大山津見神(おおやまづみのかみ)

瀬織津昆売神(せおりつひめのかみ)

菊理比売命(くくりひめのみこと)

例祭 9月8日9日

由緒 明暦年間(1655~1658年)より、権現平と云われる山頂に鎮座し、宝永4(1707)年に再建されたと云われています。

伊川天疫神社から平山観音へ向かう途中、旧伊川村と平山村の境となっていた標高120mの山頂にある神社で、境内には文政12年(1829年)に造られた手水鉢があります。 |

|

|

| 麓の鳥居 |

山頂にある本殿 |

|

|

| 本殿 |

手水鉢 |

| 15 庚申尊 |

旧伊川村と平山村の境にある庚申尊で、文化12(1815)年に建立されたものです。

庚申塔は、江戸時代初期から庚申信仰の普及とともに全国各地に建てられるようになりましたが、明治以降、政府は迷信であるとして、道路沿いにある塔の撤去や移転を勧めました。そのため、この庚申尊のように設置当時の位置にあるものは、極めて珍しいものです。 |

|

|

| 16 平山観音 |

高野山真言宗

本尊 十一面観音菩薩

由緒 寿永3(1184)年壇ノ浦合戦で敗れた平家の落人は、平山の地に隠棲し一族の菩提を弔うため回向堂を造りました。そして、天明の頃小倉藩小笠原家の一人の姫君が継母にいじめられ、行場ともなっていた境内の小滝の傍らに捨てられました。そして姫君は、哀れにも蚊の群れに刺され息途絶えてしまいました。後日、亡骸は里人によって発見され、鄭重に葬られましたが、この話を聞いた姫の乳母は、冥福を祈ろうと小滝の傍らに庵を建てました。しかし、悲嘆のあまり体も衰弱した乳母は「わらわの乳房の一つを可愛い姫に捧げ、他の一つを乳の乏しきに悩む母達に捧げん」と言い残して息を引きとりました。その後、姫にゆかりの家臣や、長門・周防からも多くの参詣人が訪れていましたが、明治になると寂びれてしまいました。しかし、大正時代には再び参詣者も増え、浄財にて観音堂が建立されました。終戦後、高野山真言宗に属し、本山直轄の寺院となりました。また、観音堂脇の岩清水を飲むと不思議と乳の出が良くなったことから、この岩清水を「お乳水」と呼ぶようになったと云われています。なお、この乳水の話しは、壇ノ浦の合戦で敗れた平氏一門の乳母が源氏の追っ手に発見され自害したもう一つの逸話が地元に伝わっています。 |

|

|

| 本堂 |

宝篋印塔の相輪と五輪塔 |

|

|

| お乳水 |

一石五輪塔 |

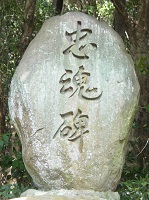

| 17 天疫神社[2023.1.27更新] |

祭神 須佐之男神(すさのおのかみ)

天忍穂耳神(あめのおしほみみのかみ)

天菩卑命(あめのほひのみこと)

天津日子根命(あまつひこねのみこと)

活津日子根命(いくつひこねのみこと)

熊野久須昆命(くまのくすびのみこと)

多岐理毘売命(たきりひめのみこと)

市寸島比売命(いちきしまひめのみこと)

多岐都比売命(たきつひめのみこと)

例祭 9月13日14日

由緒 応永年間(1394~1428年)から鎮座し、慶応2(1866)年に再建されたと伝えています。また、伊川城主聖護院入道が、保元年間(1156~1159)年に建立したとも云われています。

境内には、安永9年庚子(1780)年に氏子より寄進された鳥居と 文化10年酉(1813)年に若者中より寄進された水盤があります。その他、伊川町建立の忠魂碑、建立年不明の庚申尊、境内石垣内に鏡張積の石があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 18 円楽寺と伊川城主碑[2023.1.27更新] |

浄土真宗本願寺派

本尊 阿弥陀如来

由緒 保元年間(1156~1159)年に、聖護院入道明俊が伊川村に建立した天台宗の延明寺が始まりで、その後大友氏の家臣であった西直行が出家して秀性と号し、住んでいましたが、後に本願寺准如上人に帰依し、文禄2(1593)年3月に一宇を建立して円楽寺と称しました。また、九世慶応の頃、移転して本堂及び庫裏を建立しました。そして、明治23年十二世大円の時に現在地へ移転しました。

境内裏の墓地には、一石五輪塔等が多数集約され、大切に祀られています。 |

|

|

|

|

境内墓地に、明治10年西南戦争の田原坂で戦死した、小倉十四連隊第一大隊将兵の墓や、産婆さんの碑があります。 |

|

|

境内裏の丘陵は、伊川城の城跡で、墓地には建久6(1195)年に解城されしと謂う伊川城主平明俊の聖護院入道碑が祀られています。

門司氏系図によると、聖護院入道明俊は、保元年間(1156~1159年)に長野氏の命により伊川城を治めるとあります。また、建長7(1255)年には伊川に陣屋を設け、門司親用を住まわせたともあります。

また、東側の谷には、殿屋敷、馬場、隠居条等の地名が残っています。

「伊川城」のページへ |

|

|

| 19 明神様 厳島神社 |

祭神 底津綿津美神(そこつわたつみのかみ)

中津綿津身神(なかつわたつみのかみ)

上津綿津身神(うわつわたつみのかみ)

市寸島比売神(いきちしまひめのかみ)

例祭 9月16日17日

由緒 不詳。ただし、猿喰新田の開作に当たって、石原宗祐の実弟柳井賢達が新田の門司側に厳島神社を創建したと伝えています。

境内脇に天保15年辰(1844年)と寛政11(1799)年末に建てられて墓石が祀られていました。 |

|

|

| 20 石原宗祐翁頌徳碑[2023.2.14更新] |

石原氏は、猿喰新田及び曽根新田を私財を投じて開拓した偉人として、昭和60年3月碑が建立されています。書は、元門司市長柳田桃太郎氏によるものです。

宝永7(1710)年、大里に生まれる。

元文2(1737)年、大里村庄屋になる。

宝暦7(1757)年、開作に専念するため、庄屋役を辞任し、猿喰新田の開作に着手する。

宝暦9(1759)年、猿喰新田の開作が竣功する。

寛政6(1794)年、曽根新田の開作に着手するが、享和3(1803)年辞して大里村本宅に帰る。

文化3(1806)年、97歳で没する。葬儀は、猿喰屋敷にて行なわれる。 |

|

|

| 21 猿喰新田汐ぬき穴[2023.2.14更新 |

汐ぬき穴は、猿喰新田の開作(干拓)に伴って、川や用水路の水を海に流すため穿たれた排水用樋門で、潮の干満によって招き戸が開閉する構造になっています。

つまり、干潮の時には、新田側から排水が行われ、満潮時には扉が閉じて海側からの進水を防ぐ構造となっています。

もともとは、堤防の両側に2基ずつ計4基ありましたが、現在は東側の2基のみが残っています。

平成15年3月31日、市の指定文化財に指定されました。

樋門の内、1号樋門は岩盤を刳り貫いており、長さは30mあります。2号樋門は、堤防を開削し側壁を赤煉瓦で築き、天井には花崗岩の切石を載せており、長さは21.5mとなっています。このことから、2号樋門は、1号樋門より更に下位の悪水を廃する為、石原煉瓦工場が稼働する明治20年代以降に築造したものと考えられます。

また、新田開作に伴う田畑の灌漑用水は、既存の川には水利権があって使用できないため、新たに水源を確保しなければなりませんでした。そのため、新田開作が竣功した宝暦9(1759)年に折谷池、宝暦12(1762)年に八ケ坪池、明和5(1768)年に鳥越池と両国免池の四池を築造しています。また、これらに要する費用は、全て石原宗祐が自費で負担しました。

|

|

|

| 新田側の樋門受水口2門・右が1号 |

1号は岩盤を穿っている |

] ] |

|

| 海側から見た堤防と樋門 |

戸樋門の上部 |

|

|

| 海側の排水口 |

戸樋門から海側の排水路 |

| 22 厳島神社[2023.2.16更新] |

祭神 底津綿津美神(そこつわたつみのかみ)

中津綿津身神(なかつわたつみのかみ)

上津綿津身神(うわつわたつみのかみ)

市寸島比売神(いきちしまひめのかみ)

例祭 9月16日17日

由緒 安永2(1773)年に、開作鎮守社として厳島神社を勧請したとされています。なお、この場所は開作されるまで裸島又は波多加島(はだかじま)と呼ばれていた島でした。

本殿の石祠は、延命地蔵菩薩で安永5(1776)年に宗祐の揮毫によって建立されたものです。その他、境内にある石祠は、明治28年石原廣義によって建立されたものです。

猿喰新田の開作に当たって、石原宗祐は実弟の柳井賢達の協力を得て行ったため、両家の所有を区切るため中央の灌漑溝を境として門司側、大里側と呼びそれぞれ厳島神社を創建しています。 |

|

|

|

|

| 23 石原宗祐墓 |

石原氏は、信州上田の出身で後に備後国石原城に在していましたが、宗祐を遡る六代広道の時に、大里に来て郷士になったと云われています。また、宗祐が23歳の時、享保の大飢饉に遭遇し大里村からも126名の餓死者を出したことが、後の新田開作に向かわしたとも言われています。

墓は、五輪塔で正面には「空 風 火 水 地」そして「地」の字の両側に「開田院宗祐居士」「石原小左衛門宗祐」、右側に文化三丙寅歳六月初九日終」と刻まれています。 |

|

|

| 24 軽子島 |

| この島は、伊川区民の公有で、干潮になると歩いて渡ることが出来ます。また、従来は不毛の地でしたが、伊川区民によって松が植林されています。その他、昭和10年代頃この島にオットセイが漂着したとの話があります。さらに、文化7年1月15日、伊能忠敬が測量したと日記に記載されています。 |

|

|

| 25 僧西入 |

| 江戸時代まで戸ノ上山麓一体は、鬱蒼たる森林地帯で、小倉藩主による鹿狩が行われていました。享保年間、この森のクヌギベラと云われていた場所に大蛇が棲みついており、家畜への被害がでていました。当時、カシラナシノ池の東側、松林の中に庵を結んでいた僧西入(萩の浪士で法入とも云われています)は、豪力無双の僧で、その大蛇を原町の五助を助っ人として退治し村民の難を救ったと伝えられています。しかし、庄屋の妻と密通する等大胆不敵の悪僧とされ、長浜根上り松の場所で処刑されました。碑は、現在寺内にある地神社の境内にあります。また、境内には、子供の百日咳等にご利益があると云われている地蔵様が祭られています。このお地蔵さんは、もともと東源寺にありましたが、大友氏の兵火に遭い、東源寺池畔の地蔵堂に移されていましたが、宅地造成により現在地へ再度移転させられています。 |

|

|

|

地蔵様 |

| 26 宝篋印塔と五輪塔 |

| 寺内2丁目の萩ケ丘公園に隣接する、御幸山大権現の境内地に一石五輪塔が祀られています。 |

|

|

| 柳町にある大里柳共同墓地内に、バラバラに組み立てられた宝篋印塔や五輪塔、また一石五輪塔が祀られています。 |

|

|

| 27 五輪塔 |

| 柳城の東裾野に、3基の五輪塔と猿田彦大神が並んで祀られています。説明碑には、柳城郎党の墓と刻まれています。 |

|

|

| 28 柳城 |

貞治3(1364)年2月17日付けの将軍義詮の感状に、去年[正平18(1363)年]12月13日豊前国柳城兇徒退治と記載されています。なお、この日は猿喰城が落城した日でもあります。

「柳城」のページへ |

|

|

| 29 大久保貯水池[2023.1.27更新] |

鈴木商店は、明治37(1904)年門司に大里精糖所を開業しましたが、明治40(1907)年大日本製糖(株)に買収され門司工場となりました。工場では、工業用水を確保するため、下図のとおり大川の上流大久保地区の水田を買収(下図の水色の線内)し、谷の入口に堰堤を築き大正14年に竣工しました。取水口の入口上には、倒産寸前であった大日本製糖を再建するため、明治42(1909)年47歳で社長に就任し、僅か5年で業績を回復させた藤山雷太の筆による「甘泉」の文字が刻まれています。なお、元外務大臣藤山愛一郎氏は、雷太氏の長男です。

貯水池の中に島がありますが、下図からみて自然の地形ではなく、人工的に造られたもので、周囲は石積みにより浸食からの崩壊を防止しています。何のために、造られたのでしょう。

最近は、取水塔からではなく、直接パイプで取水する為の各種パイプが設置されています。設置以来の取水施設の老朽化に伴うものと考えられますが、景観は台無しとなっています。

※以前は、門司市史に大久保池の記載があった為、ため池を買収し貯水池へ改造としていましたが、下図のとおり池の表示がないため修正しました。[2023.1.26]

貯水量は、約15万トンで、約3.2kmの送水管で現在も工場へ給水されています。

[図:陸地測量部調整/明治31年]

|

2003年撮影 |

2003年撮影 |

2019年撮影 |

2019年撮影 |

|

|

創業時の取水施設の一部 |

貯水池の中の島 |

貯水池の周りには、施設管理及び回遊の為の周回路が巡っており、処々にコンクリート製の境界杭が建っています。境界杭には、所有者を明示する「大日本製糖」と、社章が表記されています。

|

|

|

貯水池の余水吐に架かる、赤煉瓦橋梁に使用されている煉瓦には、多くの刻印が見られます。

〇にMのマーク煉瓦は、松本煉瓦[広島県竹原市]製品(※1)と言われていますが、同社は昭和13年の創業であることから、赤煉瓦橋の竣工は昭和13年以降となります。

(※1)「日本煉瓦史の研究」(1999年) |

|

|

| 30 猿田彦大神[2023.1.27更新] |

大久保貯水池堰堤の西側山中に、天保7年申(1836)年に建立された猿田彦大神があります。この塔も、地元の方に今でも大切に祀られています。

設置されている大久保は、大里から猿喰及び今津方面に行く峠道の分岐点で、貯水池北側の周回路は、七ツ石峠をとおり猿喰への道でした。

|

|

|

| 31 戸ノ上神社上宮 |

戸ノ上山の山頂517mにある戸ノ上神社の上宮で、元和3(1617)年小倉藩主細川忠利によって再建されています。また、この山は山伏修行の行場となっており、9合目付近の平坦部では土師器等を採取することが出来ます。

また境内には、文久2(1862)年に建立された鳥居が建っています。

さらに、山頂からの眺めはよく、巌流島等関門海峡を一望することが出来ます。その他、山頂は老杉に覆われており、企救山系では一番高い山となっています。 |

|

|

|

|

| 32 淡島神社 |

祭神 少彦名命(すくなひこなのかみ)

例祭 9月21日

由緒 昔は奥田神社と呼ばれ、紀の国粟島社より勧請したと云われていますが時期は不明。なお、明治時代に今の淡島社に改名されました。現在は、安産の神として多くの参拝者で賑わっています。

境内に天明7(1787)年に建立された鳥居がありますが、戸ノ上神社より移築されたものです。 |

|

|

三界万霊

この塔は、この世の中の万霊を供養するため、天保7(1836)年個人によって奉納されたものです。

六地蔵

六角形の石の六面に、地蔵さんが二段に12体浮き彫りで刻まれた六地蔵で笠石等が載せられていますが、それぞれ材質が全く違うことから後世に組合されたものと考えられます。 なお、この六地蔵の類例は、市内では小倉北区木町の西安寺及び愛宕の不動明王堂等の3例が知られています。 |

|

|

| 鳥居前の道路脇に、天保5(1834)年に建立された猿田彦大神が祀られています。 |

|

|

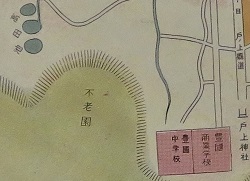

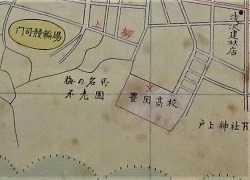

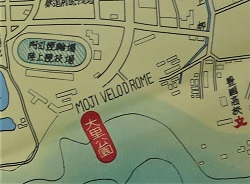

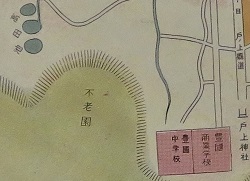

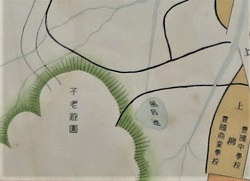

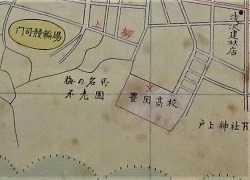

33 大里公園(不老園) 33 大里公園(不老園) |

不老園照空陣地

中の図は、昭和19年11月15日付の北九州防空隊配備要図で、不老園照空分隊が、△印で記載されています。同分隊は、昭和17年4月防空第22連隊照空第6中隊の照空分隊として設置され、昭和19年11月には高射砲第132連隊照空第17中隊照空分隊となり、終戦まで配置されたと思われます。記録が無い為詳細は不明です。

位置は、記録が無い為不明ですが、大里公園の高台に位置する旧不老公園の頂上にある円形広場に照空灯が設置され、西側の一段下がった広場に兵舎があったと思われます。 |

|

|

男爵前田正名の碑

上記広場の片隅に、元帥伯爵東郷平八郎の所による男爵前田正名[まさな]の碑があります。前田正名は、薩摩藩医の子として生まれ、薩長同盟に加わり坂本龍馬から短刀を貰う等のエピソードもあljr

が、明治政府の殖産興業政策に係り、日本最大の地主でもありました。 |

|

|

不老園名称の由来

明治26年、小倉旭町の関初なるものが、清滝に料亭を新築し、10月17日開店した。この頃、川上日銀理事、高橋西部支店長を招きて、開宴の席上、海に面する方を速門楼、山に向える方を不老園と命名した。是は、前者は速門(早鞆-隼人-和布刈)に因み、後者は当時の発起者側の豊前諸紳士の愈々老健ならんことをとの意により名づけられたと云う。明治34年に、門司倶楽部に敷地を譲り、山手河に移って営業は続けられた。是が門司に出来た最初の料亭であった。

門司郷土叢書第10巻[門司ヶ関第四号3p(門司郷土会会報)]/1981年

門司市の地図で確認すると下記のとおり

昭和8(1933)年の門司申市街図に、初めて不老園の名称が出てくる。

昭和14(1939)年の門司市全図では、不老遊園となっている。

昭和29(1954)年の日本商工別明細図では、梅の名所不老園となる。

昭和30(1955)年以降は、大里公園となり、不老園の名称は消えています。 |

昭和8(1933)年 |

昭和14(1939)年 |

昭和29(1954)年 |

昭和30(1955)年 |

34 歌石観音 34 歌石観音 |

豊国学園高等学校の山側の道を登ると、水無川の水源となる谷に歌石観音はあります。

歌石の由来となった細川忠興が、詠んだ歌を彫った歌塚があります。歌塚は、花崗岩の笠石を持った円筒形で、碑面には

「誰も世に 流るるとはなき山水のすむもにごるも 流れてぞゆく(※1)」

が、刻まれていると云われています。なお、現地の石標には、「誰れも世に 留るとはなき山水のすむも濁るも流れてぞゆく(※2)」とあり、何れか正しいのか、達筆でなおかつ経年劣化で判然としません。

※1門司郷土叢書第三巻607p/1981年

※2北九州市の文化財を守る会報No21/1977年 |

|

|

歌塚の左側、岩の上に観音像が祀られています。岩下の灯籠には、文政三辰(1820)年の寄進年が刻まれています。

|

|

|

35 瀧の観音寺 35 瀧の観音寺 |

この場所は、元々戸ノ上山が山伏修行の場であったころ、滝修行の場所であったと云われています。

現在は、大正年間に建立された天台宗玄清法流 の瀧の観音寺が建っています。 |

|

|

36 鹿喰(加治木)峠 36 鹿喰(加治木)峠 |

大里から今津方面に行くには、企救半島の背となっている丘陵地帯を通らなければならないため、現在はトンネルが掘られていますが、以前はその上の谷道を通っていました。

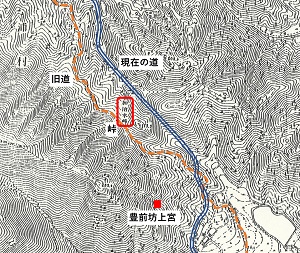

明治以前の道は、中断されていますが、一部は作業道路として使われています。また、明治時代の地図には、加治木と表記されていますが、現在は鹿喰峠に変更となっています。

|

城山霊園側からのトンネルの入口ですが、右側の車道が旧峠に通じる道です。 |

トンネルの出口、左側に見えるガードレールが、旧峠からの道ですが関係者以外立入禁止となっています。 |

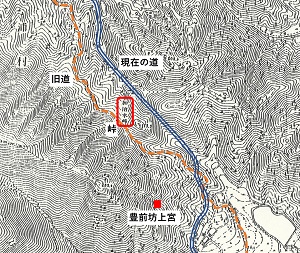

37 豊前坊(上宮) 37 豊前坊(上宮) |

祭神 不詳

例祭 不詳

由緒 上記10の豊前坊(下宮)を参照して下さい。

戸ノ上山の東裾野、標高179mの位置にあり、麓の下宮からは約100m程登ります。県道71号線脇の鳥居から、山中に入ると石段が上宮まで続いています。境内は、石垣を築き広さを確保していますが、社殿は更に階段を登りつめた先にあり、社殿左脇に大岩があり、岩陰遺跡のようにったと

境内には、明和二(1764)年寄進の水盤、安永八(1779)年建立の御神燈と社殿への石段等があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

38 伊川の中世墓 38 伊川の中世墓 |

| 伊川の九州自動車道側道脇に、道路建設に伴い移設された墓地があります。その中に、塔身等が消失した宝篋印塔と板碑が祀られています。 |

|

|

39 伊川 観音堂 39 伊川 観音堂 |

二市一郡新四国霊場 第六十五番 奥ノ院

伊川 観音堂

本尊 観世音菩薩

由緒 保元年中(1156~1159年、地頭聖護院入道平明俊の建立したもので、木造観音像を安置すと、伊川村誌にあります。

伊川集落のほぼ中心にあり、広い境内の入口には、文化九(1812)年寄進の水盤があります。また、境内隅には、天保三(1832)年建立の庚申尊があります。庚申尊の周りに、梵字が刻まれた五輪塔の地輪等が集められています。

|

|

|

|

|

40 道標 40 道標 |

門司苅田線と柄杓田大里が交わる交差点脇に、伊川高等小学校卒業生が明治42年10月に建立した追分標が建っています。

石標には、「だいりみち」「もじみち」と刻まれ、文字の上部には方向を示す指が刻まれており、形式は遍路標識と同じである。

|

|

|

41 土塀が残る集落 41 土塀が残る集落 |

| 門司伊川氏の城下町と考えられる伊川の集落内には、土塀で囲まれた町並みが一部残っています。市内では、ここと小倉南区の蒲生四丁目に残っています。いずれも、中世の城下町と考えられます。 |

|

|

42 海見山 光照寺 42 海見山 光照寺 |

浄土真宗本願寺派

本尊 阿弥陀佛

由緒 開基は、長門国赤間ヶ関城主粟屋道信で、天正(1573~1592)年間に柄杓田に来住し、出家して願円と称して阿弥陀堂一宇を建立したのが始まりで、その後慶長元(1596)年浄土真宗に帰し、願円と号し、寺号を光照寺と称したと寺院明細帳にあります。しかし、他の文献では、専妙寺の末寺で、慶長年間に道場を建立とあります。また、専妙寺文書の中に慶長三(1598)年光照寺等寿殿の箱書きが残っています。これらのことから、開基は願円で、慶長年間の早い時期に創建されたものと思われます。

本堂前の境内に、安政五年に建立された石灯籠二基があります。施主は、広瀬儀三郎となっています。

|

|

|

|

|

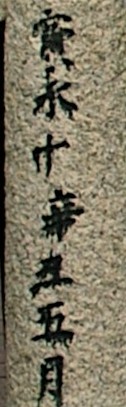

43 天疫神社 43 天疫神社 |

祭神 須佐之男神(すさのおのかみ)

外 十一柱

例祭 9月13日14日

由緒 柄杓田は、昔より漁師町で寛文年中(1661~1673)に疫病が流行したため、医薬の神として祀りはじめました。また、農業の神として安政3(1856)年より祀っていた貴船神社を、明治13年6月合祀しています。

鳥居は、墨入れされた門司から寶永十辛丑五月に、氏子より寄進されたとなっていますが、寶永は八年四月までで、正徳に改元されています。なお、干支の辛丑に該当寶永年はありません。次に、寶永の墨入れが間違っているとして、干支の辛丑から探すと、1601年(慶長6年)、1661年(万治4年・寛文元年)、1721年(享保6年)、1781年(安永10年・天明元年)、1841年(天保12年)があり、安永10年であれば該当することとなります。但し、安永10年4月で、天明に改元となっており、5月はあり得ませんが、改元の通達が遅れた可能性は捨てきれません。

|

|

|

|

|

44 堤防と川 44 堤防と川 |

柄杓田の海岸は、漁港として防波堤や潮の干満差に対応する浮桟橋が整備されていますが、以前は自然の浜でした。昭和40年代に、浜を埋立て防波堤が築かれましたが、その後海側約80m埋立岸壁が築かれました。

集落の中央には、スタヌキ川川が通っています。

浜があった頃の柄杓田 |

|

|

|

|

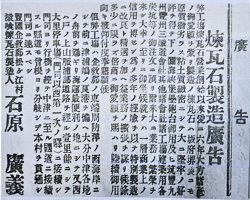

45 石原煉瓦工場跡 45 石原煉瓦工場跡 |

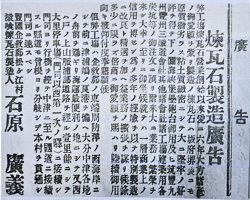

石原煉瓦工場は、石原宗祐から6代目の石原廣義が明治22年に創業した赤煉瓦製造工場でした。場所は、下図のとおりNo22厳島神社東側の畑及び丘陵地です。現地には、沢山の赤煉瓦片が散布しています。ここで造られた赤煉瓦は、九州鉄道・筑豊鉄道・豊州鉄道の施設、下関要塞、日本銀行西部支店に使われていました。

右は、明治28年8月17日付門司新報に掲載された新聞広告です。

敷地に隣接して、大正3年に建立された石祠を祀る神社があります。

|

煉瓦片が散布

新聞広告 |

神社の参道と拝殿

大正3年建立の祠 |

| 参考文献等 |

北九州市史 近世 平成2年12月1日発行 北九州市

北九州市史 近代・現代 教育文化 昭和61年12月10日発行 北九州市

北九州市史 古代・中世 平成4年1月25日発行 北九州市

復刻 企救郡誌 昭和52年2月11日発行 防長史料出版社

北九州の史跡探訪 昭和61年1月15日発行 北九州史跡同好会

北九州の史跡探訪 平成2年9月1日発行 北九州史跡同好会

門司郷土叢書 第二巻 村誌編1 昭和56年9月30日発行 国書刊行会

門司郷土叢書 第三巻 村誌編2 昭和56年9月30日発行 国書刊行会

門司郷土叢書 第四巻 村誌編3 昭和56年9月30日発行 国書刊行会

門司郷土叢書 第七巻 神社編 寺院編1 昭和56年9月30日発行 国書刊行会

門司の歴史 平成16年3月 門司区役所

北九州市水環境保全基本調査報告書 1974年3月発行 北九州市

北九州市を掘る100号 近代北九州の煉瓦と近現代考古学 令和3年12月 北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 |

]

]