| 1 猿田彦 |

| 平尾集落の入口の大きな木の脇に、天保5年(1834年)に建立された猿田彦大神が、現在も大切に祀られています。 |

|

|

| 2 東大野神社 |

集落の北側にあり現在社名は、東大野神社となっており祭神及び由緒等不明ですが、昭和30年に刊行された「小倉市誌補遣」では山神社となっておりますので、その記載に従って表記しております。

祭神:大山津見神

猿田昆古神

例祭:8月15日

由緒:不詳 |

|

|

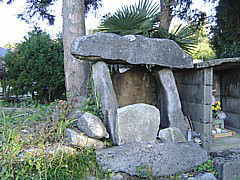

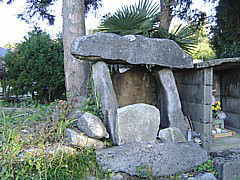

| 3 五輪塔 |

| 集落脇の畑の中に、五輪塔の空輪が二個、弥生時代から古墳時代にかけて造られた箱式石棺に使用されるような板石で、組立てられた祠の中に祀られています。 |

|

|

| 4 開拓碑 |

| 政府は、第二次世界大戦後の食糧不足に対処するため、昭和22年より陸軍演習場用地を海外からの引揚者や戦災者に払い下げを行いました。その結果、55世帯の方々が開拓者として入植しましたが、生活苦や体力の限界などで下山する人々もあいつぎ、開拓の苦労は想像を絶するものでした。これら開拓の苦労を回顧し開拓者37人によって記念碑が建立されました。 |

|

|

| 5 平尾台自然観察センター |

|

平尾台自然観察センターは、福岡県と北九州市が平成12年に開設した施設で、平尾台の成り立ちや、平尾台に生息する動植物を、実物とパネル等をつかって一目で分かるように展示しています。

開館時間:9:00~17:00

入館料:無料

休日:月曜(祝日の場合翌日)、年末年始

駐車場:有

センター前の駐車場には、阿南哲朗さんの歌碑等があります。

|

|

|

|

すすき さやさや 平尾の山に

おいで おいでと みなまねく

阿南哲朗 |

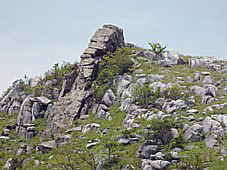

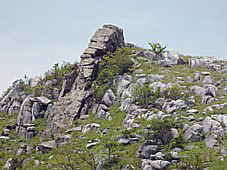

| 6 大平山[おおへらやま]と陸軍用地境界石 |

小倉から平尾台上への入口である吹上峠、その峠から進行法進行方向左側に見える山が大平山で天然記念物平尾台の北限となっています。

雨水で浸食された柱状の石灰岩が、あたかも原野で遊ぶ羊の群れのように見えることから、羊群原と呼ばれている景色が続いています。また、山頂からは貫山をはじめ、台上全体を眺められます。

また、尾根上には陸軍と刻まれた境界石が点々と埋め込まれています。ここには、戦前陸軍の演習場があり、今でも銃弾を採取することができます。 |

|

|

| 大平山山頂を望む |

貫山山頂を望む |

|

|

陸軍演習場

陸軍は、小倉衛戍(えいじゅ)諸隊の戦闘射撃場を平尾台に設置するため、明治45年7月から予算3万円で用地買収に入りましたが、近隣で行われていた小倉鉄道敷地、小倉水道用地買收の影響により、用地価格が高騰し難航しましたが、予算を5千円増額し大正元年12月までに用地買収を完了しました。そして、大正10年に演習場の庁舎とするため、久留米にあった捕虜収容所の建物を移転して建設しています。

また、大正12年には、演習場の給水地を敷地内に求めましたが石灰層のため適地が見つからず、泉水を運ぶこととなり、そのための人馬の集合場所として用地購入を行っています。

さらに、 昭和2年には兵舎を新築していますが、その工事において、兵舎兵卒室の中央には補強間仕切を一ケ所設置することや、兵舎には挟方杖を設けることが指示されていました。

天然記念物との関係では、昭和10年に文部省が演習場敷地内に指定を掛けようと陸軍省に照会しましたが、指定予定地は何れも演習場の主要な場所であるため、教育訓練に支障あるため指定しないよう回答しています。しかし、これらの天然物に対しては、指定の如何に係らず演習上大なる支障無きに限リ尊重保存に留意することを併せて回答しています。

現在、演習場の面影を残すものは、用地の境界石と水源地の水槽ぐらいです。なお、境界石は1982年の調査では76本確認されています。 |

| 7 茶ケ床[ちゃがとこ] |

|

茶ヶ床の名称は、昭和24年7月に三笠宮殿下がここでお茶を飲んだことに由来しています。ここからの羊群原も眺めもよく、休憩場所として整備されています。

また、天然記念物の碑もここに設置されています。

|

|

|

| 天然記念物の石碑 |

羊群原を望む |

天然記念物の指定

平尾台は、国内では稀有の孤立高原カルストであるとともに、羊群原やドリーネ等特色ある景観を兼備え、学術的価値が極めて高いとの理由によって、昭和27年12月27日に天然記念物の指定を受けています。

その後、自然の保護と利用の促進を図るため、昭和47年10月16日に北九州国定公園に指定されました。 |

| 8 中峠 |

| 茶ヶ床から広谷湿原へ抜ける道の峠で、ここから北側の登山道へ歩くと貫山、南側の登山道を登ると周防台、桶ヶ辻にたどり着きます。 |

|

|

| 中峠を望む |

貫山登山路から中峠を挟んで周防台を望む |

| 9 鬼の兵古干[おにのへこほし] |

| 中峠から北側貫山登山道脇に、鬼の兵古干と呼ばれている板状の岩があります。これは、石灰岩の間に火成岩が貫入して出来たもので、平尾台の成り立ちに火山が関係していることを物語っています。 |

|

|

| 10 貫山への道 |

|

中峠から北側登山路を登ると、左手に石灰岩からなる岩山が目に入ります。さらに尾根道を進むと、標高619mの四方台にでます。ここから、まっすぐに進むと貫山、左に下りると大平山へ出ます。

また、尾根道沿いには、陸軍の境界石が沢山埋め込まれています。なお、四方台には、この陸軍境界石と北九州市及び天然記念物の境界石計3本が埋め込まれているか箇所がありました。

|

|

|

| 岩山 549m |

四方台から貫山を望む |

|

|

| 11 小穴と大穴 |

大穴、小穴と呼ばれている平尾台最大のドリーネが平尾台の北限にあります。

大穴には、鬼神洞、風神洞、水神洞、雷神洞、土神洞、竜神洞と「神」の名がつく洞窟が6箇所あります。

|

|

|

|

|

| 12 唐戸岩[からといわ]と広谷湿原 |

|

広谷湿原

福岡県唯一の湿原で、水の保水が困難なカルスト台地にある湿原として大変珍しいものとされています。通常、カルスト地形では、雨水はドリーネなどに流れ込むため、地上には川が出来ないが、この湿原では地下の石灰岩に貫入した花崗岩がダムとなって湿原を形成しています。湿原には、サギソウ、ノギソウ、ノハナショウブなどの湿原性植物が自生しています。

不動滝

湿原から流れる川の先に、ドリーネがあり、川の水はこのドリーネに落差3m弱の滝となって流れ込んでいます。この小さな滝は、不動滝と呼ばれ、これも修験道の滝行が行なわれていたことを伺わせるものと考えられます。 |

|

|

| 鬼の唐手岩 |

|

|

| 広谷湿原の全景 |

|

|

| 湿原の植物 |

|

|

| 不動滝 |

不動滝から青龍窟への赤い道 |

| 13 青龍窟 |

|

青龍窟は 、延長2km以上で平尾台最大の洞窟です。内部は、迷路状で、無数の支洞があり、ナウマンゾウやオオツノジカなど絶滅した動物化石が発見されています。昭和37年1月26日に、国の天然記念物に指定されています。

また、青龍窟は隣接の苅田町等覚寺の奥の院となっており、祭神は豊玉姫で、御神体は、洞窟入口祭壇の中央にある岩です。

そのほか、景行天皇伝説や土蜘蛛伝説など謂れの多い洞窟でもあります。

さらに、青龍窟という名前は、修験道の龍神信仰に由来しており、求菩提山や英彦山の修験道が盛んになるにつれて、平尾台も修行の場となり、洞窟や唐手岩などの岩塊が行場として利用されていたことを物語っています。

|

|

|

| 洞窟への入口 |

入口内部の祭壇 |

|

|

| 洞窟の内部 |

| 14 周防台[すおうだい] |

|

8番の中峠から、南側登山道を登ると眼下に周防灘を望むことが出来る、標高606mの周防台にたどり着きます。このことが、山の名前の由来となっているようです。

なお、登山路が土地の境界や防火帯になっており、陸軍の境界石が点々と埋め込まれています。

|

|

|

| 全景 |

頂上から貫山を望む |

|

|

|

|

|

周防台から、さらに南側へ行くと標高568mの桶ヶ辻山頂にでます。ここからは、眼下に苅田町や行橋市が望めます、また苅田町側から吹き上げられる風を利用してパラグライダーの発着地として使われています。風のある天気の良い日には色とりどりのセールが、空をまわっています。

なお、ここにも陸軍の境界石が点々と埋め込まれています。

|

|

|

|

|

|

|

|

桶ヶ辻から、さらに南下すると平尾台の南端、標高436mの稜線に、天狗岩と呼ばれている岩塊があります。この岩も、鬼ノ唐手岩と同様の花崗岩で、修験道の行場として利用されていたのか、また形が天狗の鼻を伏せたのに似ていたからかこの名となったようです。

また、ここが北九州市と苅田町の境界になっています。

|

|

|

|

|

|

天狗岩から茶ケ床まで戻る途中、千仏鍾乳洞の北側にある標高460mの山です。全山、石灰岩の露岩に覆われています。

|

|

|

|

|

|

貝殻山と茶ヶ床の間に、平尾台最長となる延長2160mの鍾乳洞「目白洞」があります。内部は、南洞、北洞、白蛇支洞に分かれていますが、観光洞として見られるのは南洞の約200mの区間です。この鍾乳洞は、1967年に学習院大学探検部によって発見されたため、同大学の所在地「目白」が名前の由来となっています。

入場料 500円(一般)

|

|

|

| 19 千仏鍾乳洞[せんぶつしょうにゅうどう] |

|

千佛鍾乳洞は、平尾台を代表する鍾乳洞で、入り口から900mまでが観光洞となっています。また、洞内は、一部地下河川となっているため、入場口で無料レンタルのゴム草履に履き替えての見学となり全国的にも珍しい観光洞です。この観光洞は、大正10年現在は行橋市となっている椿市村の村長であった大石高平氏が、一切の公務から退き、5年の歳月をかけて私財で洞を開き整備を行いました。また、昭和10年12月に、国の天然記念物に指定されています。

千仏鍾乳洞の名前は、行橋市の叡山願光寺の末寺千仏院が近くにあっことに由来しています。

入場料 800円(一般)

|

|

|

|

|

|

自然観察センターから南側、行橋方面への道路脇に、大きな石灰岩が岩塊があります。 千貫は、非常に重いことをたとえることから、この名前となったようです。

ちなみに、千貫は、 3750kgになります。

|

|

|

|

|

|

千貫岩から、道路をはさんで反対側にあるドリーネ「産須根洞」内に降りると、苔むした石灰岩の間に祠が二つあります。

手前の祠内には、「産須根」と書かれた石と、香春町の「清祀殿」にも祭られていた鉄製の鉾が一緒に祭られていました。なお、鉾は武器であるとともに、神の依代で、悪疫を払う神器とされています。また、石祠の扉には、宝珠の左右から火焔が燃え上がっている形をした「火焔宝珠」の文様が刻まれています。火焔宝珠は、密教法具の一つで、欲しいものを思いのままに出すことができる力を持つとされ、如意宝珠ともいわれています。そして、参道には「金毘羅大権現、諏訪大明神、大龍王、岩屋権現」と刻まれた石碑があります。

奥の祠は、石灰岩が侵食されて出来た小さな石窟の中にあり、こちらも鉄製の鉾か一緒に祭られていました。

どちらも修験道の信仰に関するものでしょうか。

|

|

|

| 手前の祠 |

|

|

| 手前の祠内部 |

火焔宝珠の文様 |

|

|

| 奥の祠 |

| 22 三笠台[みかさだい] |

|

以前は、中展望と呼ばれていましたが、昭和24年7月3日三笠宮殿下が、お登りになられて平尾台を眺められたことから三笠台に改名されました。ここからの展望は、すばらしく平尾台を一望出来る他、晴れた日には由布岳も見えるといわれています。

|

|

|

|

|

三笠台駐車場から、南東方向の台地の端に標高426mの大かん台と呼ばれる丘があります。ここからも行橋方面への眺望が広がっています。また、ここは「地の果て」と呼ばれている崖の南端になります。

また、ここにも台地の端にそって、陸軍の境界石が点々と埋め込まれています。

|

|

|

|

|

| 24 地の果て |

|

大かん台から、北東の千仏鍾乳洞にかけて台地の端は、標高差180mの崖となっています。この崖がかもし出す景観は、「地の果て」と名づけられています。崖の下の谷には、千仏鍾乳洞や不動洞から流れ出た水が、千佛川となって行橋方面へ流れています。

また、ここから見る天狗岩等の景観も素晴らしいものがあります。

|

|

|

|

|

|

地の果ての途中にある祠で、石灰岩の上に明治32年に建立されたものです。風神が祀られていると云われています。

|

|

|

|

|

|

風神の祠が建立されている丘で、標高は420mとなっています。山頂とはいえ、なだらかな傾斜で、春には「シラン」の花が咲きほこりハイキングにはもってこいの場所です。

また、ここにも台地の端にそって、陸軍の境界石が点々と埋め込まれています。

|

|

|

|

「シラン」 |

| 27 不動坂[ふどうざか] |

|

地の果ての中間地点に、崖を下る旧道「不動坂」があります。行橋方面への道路が開通した昭和30年代まで使用されていましたが、現在ここを昇り降りする人は、ほとんどいません。道は、未舗装でつづら折状に造られてり、崖側の要所は石垣で補強されております。

|

|

|

|

|

| 28 千仏不動尊[せんぶつふどうそん] |

|

不動坂を下り終えたところから千仏鍾乳洞方面へ少し登ると、千仏不動尊があります。地の果ての崖の途中、岸壁の窪みに社殿が造営されています。この石窟は、1213年に編纂された「彦山流記」に記載されている、「第十二 千仏窟」で、守護神は「制多加童子」と云われています。

このことから、鎌倉時代には、この平尾台一帯は、英彦山修験道の行場として多くの修験者が闊歩してことがうかがわれます。

社殿の周りには、文化12年(1815年)に建立された石灯篭や、祀りの場があり、今でも大切に祭られております。

|

|

|

|

|

| 29 不動洞[ふどうどう] |

|

千仏不動尊の下、地の果ての崖に口を開けた鍾乳洞で、総延長は1270mです。洞口は、平尾台の湧水口となっており、大量の水が沢となって流れ出ています。また、最近洞口横の崖の崩壊が進んでおり、洞内の水位が上がっているとのことです。なお、観光洞ではないので、入洞は危険です。

|

|

|

|

|

|

不動洞の沢を渡って千仏鍾乳洞の方向へ少し登ると、地の果ての崖が垂直に立ちはだかっている所があります。ここでは、垂直の壁を利用してロッククライミングのゲレンデとなっており、このことから「千仏ロック」と呼ばれています。

|

|

|

| 31 不動山 |

|

不動洞の上にある山で、標高411mとなっています。また、地の果ての崖沿いにあって、天狗岩等の眺望が素晴らしいところです。ここから、北側に歩を進めると千仏鍾乳洞と茶ヶ床への分岐点「見晴台」にたどりつきます。

|

|

|

|

|

|

平尾台の入口、吹上峠を背に大平山の反対側にある山が、標高473mの馬ノ背台です。ここは、平尾台の北の端となっており、眼下に新道寺等の町が望めます。なお、山頂はセメント会社の敷地となっておりそれから先は、石灰岩の採掘が行われていました。

また、ここにも台地の端にそって、陸軍の境界石が点々と埋め込まれています。

|

|

|

|

|

33 平尾百仏[ひらおひゃくぶつ]

|

|

吹上峠から大平山への登山路の脇に、石仏が祀られています。昭和30年代頃に、平尾台の各地にあった石仏を、ここに集めて祀っているいるとのことで、その数から平尾百仏と呼ばれています。

|

|

|

|

|

|

平尾台の中心、自然観察センターから見晴台方面への道の途中にある鍾乳洞で、延長400mです。牡鹿洞は、1962年日本ケービング協会によって発見されました。洞口は、30mの竪穴となっておりますが、観光洞になっているため、気軽に散策できます。

洞窟内からは、これまでニホンカワウソ、ムカシニホンジカ、ナウマンゾウ等の動物化石が発見されています。

入場料 500円(一般)

|

|

|

| 35 野焼き |

|

毎年3月に、草原の火災予防と春の新芽を促すため、冬場の枯草を一斉に焼く野焼きが行われています。この野焼きによって、平尾台が醸し出している草原の景観が保たれています。なお、当日は危険防止のため、県道(吹上峠~光水まで)及び国定公園区域(千仏鍾乳洞、目白洞、牡鹿洞など)は、立ち入り禁止となります。

※見学は、平尾台自然の郷から出来ます。

また、秋には、防火帯を中心に野焼きが行われています。

|

|

|

|

|

|

「平尾台自然の郷」は、北九州市が石灰岩採掘場と昭和42年に開園した遊園地「マルワランド」の跡地を整備して、平成15年4月20日に開園した市民参加型の公園です。公園の規模は23haと広大で、園内には「芝生広場」、「展望台」、「野草園」、「果樹園」、「キャンプ草そり場」のほか、そば打ちや陶芸などの体験ができる「工房」や「レストラン」があり、一日のびのびとゆったり自然を満喫できます。

園内には、深さ30mのドリーネや平尾台にまつわる石碑が集められています。

自然の郷ホームページ |

|

|

| 音楽堂 |

川柳句碑 |

|

|

| 合唱組曲「北九州」の第7章石の羊で、栗原一登さんの作詞です。 |

ドリーネ |

| 参考文献等 |

北九州の史跡探訪 昭和61年1月15日発行 北九州史跡同好会

北九州市史 近代・現代(教育・文化) 昭和61年12月10日発行 北九州市

復刻 企救郡誌 昭和52年2月11日発行 防長史料出版社

小倉市誌 補遣 (復刻版) 昭和48年6月13日発行 名著出版

平尾台御花畑遺跡 北九州市文化財調査報告書第7集 1971年発行 北九州市教育委員会

平尾台植物調査報告書 北九州市文化財調査報告書第13集 1973年発行 北九州市教育委員会

天然記念物 平尾台 北九州市文化財調査報告書第40集 1982年発行 北九州市教育委員会 |